Sascha Priesemann

Magazin-Redakteur bei Gundlach

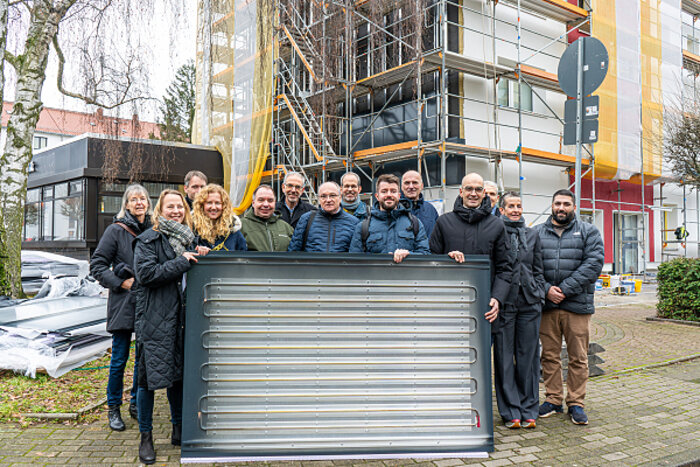

Gundlach-Mitarbeitende und Projektpartner hinter einem Kollektor für die solaraktivierte Fassade.

Gundlach macht die Fassade zur Wärmequelle. Erstmals kommt in Hannover-Ahlem eine solaraktivierte Fassade in einem Mehrfamilienhaus zum Einsatz. Das Pilotprojekt soll zeigen, wie sich Sonnenenergie effizient und klimafreundlich für die Wärmeerzeugung nutzen lässt.

Gundlach nutzt die Heizkraft der Sonne mithilfe einer solaraktivierten Fassade. Eine Hauswand in Hannover-Ahlem wird auf einer Fläche von 65 Quadratmetern zum stillen Wärmekraftwerk. Die innovative Technologie ist Teil eines klimafreundlichen Nahwärmenetzes aus regenerativen Wärmequellen. Das Pilotprojekt wird wissenschaftlich begleitet.

Für die Mieter:innen von rund 100 Wohnungen im Gundlach-Quartier in Ahlem bedeutet das: Sie heizen künftig energieeffizient und klimafreundlich. Die Anlage soll noch im Winter 2025 fertiggestellt sein.

„Ein vergleichbares Projekt in dieser Größenordnung an einem Mehrfamilienhaus in Deutschland gibt es nach unserem Wissen bislang nicht“, sagt der Projektleiter Federico Giovannetti vom Institut für Solarenergieforschung Hameln (ISFH). Das ISFH ist zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Bauphysik und weiteren Industriepartnern an einem umfangreichen Forschungsvorhaben beteiligt. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Neben Hannover wird an einem weiteren Demonstrationsgebäude in Pforzheim getestet. Gundlachs Ökologiebeauftragter Franz Gerbens betont: „Für die Wärmewende müssen wir möglichst alle Wärmequellen einbeziehen.“

Solarthermie funktioniert anders, als man dies von den gängigeren Photovoltaik-Systemen kennt. Statt elektrische Energie zu erzeugen, wandelt die Anlage die Heizkraft der Sonne direkt in Wärmeenergie um. Solarthermie ist längst als erprobtes System auf Dächern etabliert. Mit der nun entwickelten solarthermischen Anlage an der nach Süden ausgerichteten Hauswand in Ahlem kommen solaraktivierte Fassaden als Option hinzu. Die entscheidende Frage: Sind sie ein Modell für die Zukunft? „Dafür soll unter anderem dieses Projekt Daten liefern“, sagt Giovannetti vom ISFH.

Es geht aber nicht nur um Funktionalität, sondern auch um Ästhetik: An der Fassade werden schlichte, schwarz-beschichtete Metallplatten des Herstellers Systea angebracht. Sie wirken wie moderne Designelemente und fügen sich in die Architektur ein. Sie unterscheiden sich deutlich von klassischen Sonnenkollektoren. Dahinter steckt aber präzise Planung: Unsichtbar wandeln die Paneele die Sonnenkraft in Wärmeenergie um. Die so erzeugte Wärme unterstützt das Kernelement des mehrschichtigen Nahwärmenetzes: eine Erdwärmepumpe.

Die solaraktivierte Fassade sowie weitere Dachkollektoren dienen zwei Zwecken: Erstens versorgen sie die Wärmepumpe mit Umweltwärme. Zweitens regenerieren sie im Sommer die 17 Erdsonden im Boden des Innenhofs. „Die Sonden sind bis zu 65 Meter in das Erdreich eingelassen und stellen Umweltwärme über die Wintermonate“, weiß Uwe Pröve von SPP-Ingenieuren. Das Haustechnik-Ingenieurbüro aus Hannover hat das Nahwärme-Netz im Wesentlichen geplant.

Das Problem bei den Erdwärmesonden: Sie benötigen einen Mindestabstand untereinander und brauchen dadurch viel Platz. Um das Ahlemer Quartier alleine mit Geothermie zu versorgen, hätte es nicht genügend Fläche im Innenhof des Quartiers gegeben. Durch die solaraktivierte Fassade und Dachkollektoren konnte rund ein Drittel der Erdsonden eingespart werden. Zusätzlich unterstützt ein Blockheizkraftwerk das komplizierte Zusammenspiel aus insgesamt drei Wärmequellen. „Bei regenerativen Energien reicht es oft nicht aus, sich auf eine Quelle zu verlassen. Man muss alles einbeziehen, was am Standort sinnvoll und möglich ist“, sagt Gerbens.